A la hora que sea, en la ciudad hay un permanente sonido que la caracteriza. La ciudad está repleta de sí misma y cumple con las vidas que lleva encima.

El tiempo se detiene en ciertas esquinas adoquinadas por el sol que se asoma. Es un pequeño país en el que viajamos los sobrevivientes de los libros que describen viejos puertos e inhóspitos terrenos del paracaidismo.

Elegimos el trópico del continente, al norte, el semidesierto. En las manos llevamos cactus. Miren el río de los sueños, los bulevares empedernidos y fotografiados. Desembocamos en un acantilado, en el paisaje de la montaña y la nube, en el sol inmerso, en la noche que todavía duerme.

Hemos sido elegidos por esta tierra de flautas de harina. Hijos del sol y de la luna. Hicimos zanja caminando por la calle Hidalgo. Nos vieron abajo de los árboles, bajo un puente, en medio de la colonia a donde llegamos sin prisa, luego de muchas selfies.

La ciudad sin duda es un bonito mediodía. Cuando el sol da a manos llenas. El día es un mercado estacionado sobre un lago. En los rincones, el silencio se esconde de los niños. Detrás de nosotros hay la impresión de que hay otros muy distintos e iguales a nosotros . ¿Qué soledad es ésta?

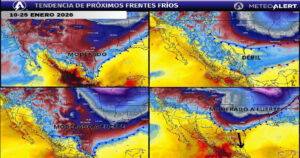

Cualquier tarde voy bajando de la loma como muchas veces y pienso en eso, entre otros miles que bajan conmigo. Veo el mismo material, los rostros encajados en los ojos. Las risas resbalando en su resbaladilla infinita. Desde acá se siente el viento del norte que luego de unos días vuelve.

Un tramo empuja otro tramo y avanza la calle. De pronto un trabuco, dos aldabas que atracan una casa. Habrá que tener cuidado con los carros en esta parte donde está una escalera. La ciudad sube al cielo a determinada hora y luego baja.

El humo destapa los márgenes y salen a pasearse las últimas calles a ese espacio de la imaginación. Luego se disipa la niebla. Los ojos tallan sus lagañas viendo una galería de galaxias.

Me disuelve la multitud, me disuade la existencia. La estación de autobuses es ls última ruta con varias posibilidades. Entre nosotros hay postales y el autobús zarpa del muelle antes de que pueda mostrarles.

A la entrada hay un túnel. Hablamos del uno y del otro lado y nos escuchamos interminables y frívolos. Somos los ciudadanos de la noche, los hijos de la luna en inmensas terrazas.

Todo nos conmueve. Escribimos una página de más con la que invadimos la casa vista muchas veces y volvemos a extender la red sobre un mar revuelto.

Antes que la voz, el oído lleva peces, escucho la celebración de un buen día en las horas milagrosas de la infancia, en lo que voy calle abajo de la melancolía.

En los temas profundos de los árboles, la sombra reconoce la hoja. El Sereno de la madrugada cantando va guardando las manos.

Ahora que recuerdo hablemos. Propiamente conozco algunas palabras adecuadas para la ocasión. Nuevamente abran los brazos entre los callejones cerrados. Este es el taller mecánico que abre y cierra a determinadas horas, de eso uno nada sabe.

Bajo por los párpados y palpo el olor húmedo de las paredes. Han puesto grafitis. En otro espacio aparece un mapa del tesoro. Las personas pasan presurosas y vuelvo a ver la barda, la puerta de madera mil veces acariciada por las miradas.

Ahora, frente al artista que inventó la ciudad y la ciudadanía, intentamos esperar. Escuchamos la sinfonía perfecta de la lluvia aquella y esta, que no cesan. Bajo la ciudad, en la raíz de los pies, la ciudad compone su música. Escribo de eso afuera de un taller de bicicletas.

HASTA PRONTO

Por Rigoberto Hernández Guevara